|

| WELCOME TO TORAJA | TAU-TAU |

Manusiawi sekali jika ada orang Jakarta yang tak begitu antusias melipir ke Pulau Seribu, atau orang Bali yang belum pernah ke Nusa Penida, atau bahkan orang Papua yang sama sekali tidak tertarik ke Raja Ampat. Saya sendiri pernah berdomisili di Makassar namun tak terbesit keinginan sedikitpun untuk melancong ke Tana Toraja. Tak perlu ditentang, ini masih masuk akal. “Kan saya tinggal disini, nanti saja kapan-kapan.” Begitulah kira-kira kalimat standar yang sanggup menjinakkan hasrat.

Saya pernah bertemu dengan segerombolan turis Belanda yang mati-matian menabung demi bisa membeli tiket pesawat Amsterdam - Makassar via Denpasar. Jangan tanya sejak kapan mereka mulai gemar menyimpan uang di kaleng Khong Guan, saya rasa saat para mantan koloni itu mulai mengetahui jika mayat orang Toraja bisa berjalan sendiri ke kuburan mereka.

Zein without Maher, pemuda lajang asal Jogja ini rela datang dengan berbagai harapan. Saya, Ahlul, dan Ran yang diutus Tuhan sebagai teman jalan si bocah perawan bahagia bukan kepalang. Pertama, Zein ini temannya Ahlul, lalu karena alasan ingin memangkas krisis kantong tipis, saya dan Ran diajak melibatkan diri. Kedua, ini sudah pasti menjadi kunjungan pertama beta, Ran, dan Zein ke Toraja. Sedangkan Ahlul, entah kapan ia terakhir kesana, tapi ia masih mengingat jelas urutan kabupaten yang akan dilewati setelah bertolak dari Makassar. Ketiga, semua mimpi ini takkan pernah jadi nyata jika Ahlul dan Zein tak pernah berteman sebelummnya. Puji Tuhan!

Kami berangkat ke Toraja dengan bus bersuspensi udara yang super worth it. Butuh 8 jam perjalanan, duapuluh juta topik obrolan, satu jam perjuangan menahan mual, 3 bar lampu daya power bank sebagai genset pecinta gadget, dan secercah harapan untuk bisa tiba di kota Rantepao. Sekedar diketahui, Ibukota kabupaten Tana Toraja sendiri berada di Makale, namun pusat perekonomian dan jantung pariwisata lebih kelihatan menggeliat di kota Rantepao.

Pembaca yang terhormat, tahukah kalian jika kami telah bersepakat akan tinggal sehari disana, di hotel alakadarnya, dengan menyewa motor warga yang belum jelas keberadaannya, dan pulang dengan keadaan bahagia tak terkira? Percuma, kami terpaksa menelan mentah-mentah saran ibunda Ahlul yang membungkam kebebasan berekspresi kami. Ya, beliau pernah lama tinggal disana. Kami diyakinkan agar menuntaskan semua destinasi di wish list dalam sehari saja. Setelah itu, pulanglah ke Makassar dan jangan membantah. Baiklah, bukankah suara ibu adalah suara Tuhan?

|

| KE'TE KESU | RAMBU SOLO' |

Tak ada adegan memicingkan mata saat pertama kali tiba di Toraja. Maklum, jalan spiral trans Sulawesi disepanjang Enrekang masih meyisakkan mual tak terkira. Kami hanya butuh lima menit untuk bersepakat rute pertama segera dimulai dari mana. Masjid! Hanya di tempat ini semua hajat besar dapat dilaksanakan. Malang rupanya, pagar masjid tertutup rapat, madrasah di sampingnya pun sedang libur. Tak ada toilet untuk kalian, wahai pengembara tua bangka!

Rencana merental motor pun kami ganti dengan saweran menyewa satu mobil, termasuk supir, bensin, guide, merangkap kamus Torajapedia. Pak Ela membuat kami kagum akan keramahan beliau, katakanlah dia tahu menempatkan diri sebagai pemandu sekaligus tuan rumah yang baik. Semoga Tuhan berkati bapak.

Saya harus memulai kisah ini dari Kete’ Kesu, semacam kompleks rumah adat yang terdapat Tongkonan lengkap dengan Alang Sura, alias Tongkonan berukuran kecil yang berfungsi sebagai tempat lumbung padi. Dibelakang kompleks ini terdapat makam leluhur orang Toraja, Kubur Gantung. Untuk menuju kesana cukup dengan berjalan kaki melewati beberapa menhir, tau-tau (patung yang dipahat berbentuk manusia), dan tengkorak yang diletakkan di dinding-dinding tebing.

Jujur, saya tak begitu antusias dengan tempat ini, mungkin karena terlalu touristy bagi para pelancong. Saya bahkan lebih terkesan dengan ritual Rambu Solo yang kita jumpai setelah dari Kete’ Kesu. Ini seperti halnya saya lebih takjub berjumpa dengan Ban Ki-moon dibanding Pokemon. Rambu Solo adalah ritual kematian super meriah yang menelan banyak biaya. Hari itu, Pak Ela berinisiatif mengantar kami ke salah satu keluarga yang sedang melangsungkan upacara ini. Beruntung, oleh seorang ibu yang mengaku sebagai keluarga berduka, malah menyambut kami dengan sangat ramah. Ramah sekali.

“Duduk saja disini, ini sebenarnya panggung keluarga inti, tapi tak mengapa, kalian ini tamu, dan tamu selalu membawa berkah. Silakan menikmati, saya pamit tinggal sebentar.”

Lima menit berikutnya wajah sumringah kami menjadi lemas. 30 ekor kerbau persembahan ditebas dengan parang sepanjang lengan. Saya menutup mata, darah segar tempias dari lehernya, ia melompat, kejang-kejang, lalu tumbang. Satu, dua, belasan, hingga kerbau ke berapa puluh itu dipersilakan maju menjemput maut. Ini memang ritual, tapi tak ada salahnya meminjam istilah Ahlul. Ini seperti genosida, teman.

|

| BABY GRAVES KAMBIRA | KUBUR GANTUNG KE'TE KESU' |

Lepas tu kami nak ke Baby Graves di Kambira, I never knows about this place anyway, make sure riwayat tempat camni pun I takde buat, even tengok kat Wikipedia pun tidak. Nah, nyatanya ini salah satu tempat femes. You pernah dengar about kuburan kat pohon, ke? Inilah! Dahulu, bilamana ada bayi yang lahir dan meninggal sebelum tumbuh gigi, dia akan dimakamkan disini, ditanam di dalam pohon khusus ini. Konon, jika rumah duka menghadap timur, kubur harus menghadap ke barat. Tujuannya supaya bayi tenang diasuh pohon Tarra’ dan tak minta pulang ke rumah dukanya.

Setelahnya, kami diajak masuk ke satu Tongkonan modern yang dimiliki beberapa keluarga sekaligus. Seperti biasa, diseberang Tongkonan utama selalu menjulang Alang Sura. For your information, satu Tongkonan mampu menampung empat keluarga besar, untuk hitungan ideal tiap pasang suami-istri memiliki 3 orang anak. Kali ini, saya memutuskan tidak membahas panjang lebar perihal motif ukiran, filosofi, hingga makna tanduk kerbau yang disusun pada tongkonan. Sudah banyak artikel yang membahas tentang ini, semoga kau menemukan pencerahan di tempat lain, nak.

Saya lupa persis nama guide yang menemani kami siang itu, tapi ia menawarkan wisata paling fantastis setelah saya bertanya tentang mumi Toraja. “Ada tante saya yang sudah meninggal setahun lalu tapi sampai hari ini belum dibuatkan upacara pemakaman. Rumah duka tak jauh dari sini, mari saya antar, tapi bersikaplah biasa, karena kami selaku orang Toraja percaya bahwa mayat yang belum dikubur adalah orang sakit yang harus dilayani.” Kami diam seribu bahasa.

Mendengar kata mumi, pikiran pasti melayang ke sosok Fir’aun, si jahat berhati batu yang lebih durhaka dari Malin Kundang si kacang lupa kulit. Bedanya dengan ini, mayat sengaja diawetkan dan dirawat layaknya orang sakit, dengan keterlibatan semua keluarga yang bahu-membahu mencurahkan kasih sayang, karena yang meninggal ternyata ‘masih sakit’, dan tak pernah menentang Tuhan. Siapapun kamu, akan membuang jauh-jauh rasa takut, dan angkat topi untuk tradisi yang paling sakral ini. Saya pribadi, menaruh hormat untuk sang ‘tante’ yang telah berpulang, dan memberi dua jempol untuk keluarga sederhana yang sangat mulia.

Kami melanjutkan perjalanan ke Suaya, menurut Pak Ela, situs ini mirip seperti pemakaman batu yang terletak di Londa, tapi karena kami anti mainstream, ia menawarkan rajanya Londa, Suaya King’s Grave. Sudah pasti tempat dan atraksi wisata di Toraja tak akan jauh-jauh dari mayat, tengkorak, makam, kerbau, darah, dan batu. Bijaklah jika you nak bercuti kat sini with limited times, pilih satu je yang korang nak interest. For example, bilamana korang nak tengok Marcel Chandrawinata, tengok je Mischa, sebab tu sama je.

Ahlul merayu Pak Ela agar beliau mau mengantar kami ke Batutumonga, sebuah destinasi wisata alam yang berada di lereng gunung Sesean, yang juga menurut Ahlul masih terdapat bebatuan purbakala peninggalan nenek moyang Toraja. Malang, Pak Ela menolak dengan halus karena alasan cuaca dan terbatasnya waktu yang kami miliki. Masuk akal, kami harus kembali ke Makassar jam 9 malam, otomatis harus standby elegan di stasiun bus satu jam sebelumnya, dan perjalanan dari Suaya ke Batutumonga memakan paling kurang 4 jam return, sedangkan saat itu sudah pukul 3 siang, jelas kami tak akan ambil risiko.

|

| SUAYA KING'S GRAVE | PERKAMPUNGAN ADAT |

Tak kekurangan akal, Pak Ela kembali melakukan terobosan membosankan, kami di ajak ke Lemo, tak lain dan tak bukan adalah ke kuburan batu (lagi). Saya memilih istirahat selama perjalanan, entah apa yang tiga serangkai lakukan di jok belakang, semoga Tuhan memberkati. Melihat kami tak begitu antusias begitu tiba di Lemo, Pak Ela bergegas ke mobil, menginjak pedal dan membawa kami lekas pergi dari objek wisata yang sama persis dengan Suaya King’s Grave dan Londa. Batu.

Kali ini saya tak bisa menemukan jati diri, yang selalu sigap saat trip tak sesuai kehendak, yang sering melahirkan ide aneh ketika sebuah destinasi tak menjual apa-apa. Maaf pemirsa, ini karena kami berempat sudah mempercayakan segala rahasia Ilahi ke pundak Ela Lopez, sebuah nama samaran yang muncul begitu saja dari pojok belakang kepala beta.

Taruna tua menerbangkan segala debu dari jalanan gersang, memberitahu kami jika infrastruktur tidak pernah dinomor satukan. Kondisi seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah di luar kota Rantepao, yang padahal menjadi kantong-kantong penyokong pariwisata. Ah, kekesalan makin beranak-pinak ketika nasi goreng pesanan saya mengandung dua genggam garam dapur produksi Laut Mati Jordania. Asin sekali.

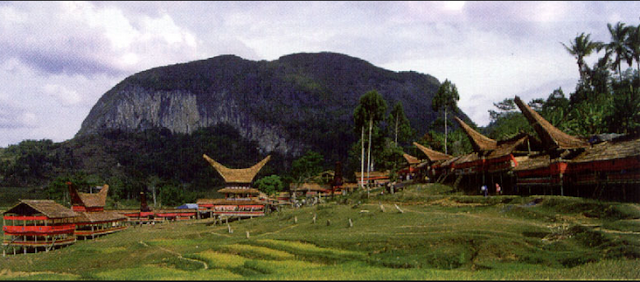

Ela tetap tenang memandang kedepan, kakinya naik-turun mengatur kecepatan, sengaja ia mengundang sejuknya angin memeluk kami yang kelelahan. Mobil dipacu ke sebuah pemukiman adat di perbukitan granit, kami disambut teduhnya sungai Saddang yang kecoklatan. Sawah dengan embun segar dibawah sana, menyambut matahari yang berusaha undur diri. Lihat, pemandangan seperti ini bahkan terasa lebih damai dibanding membaca pesan dari orang yang pura-pura sayang. Ups, beta kecoplosan.

Tak ada atraksi wisata selama di kampung adat ini, tapi kami menemukan wajah lain dari Tana Toraja yang terlanjur dikenal akan ritual kematian. Disini, air mengalir jernih di selokan, bunga dan rumput berlomba siapa yang lebih tinggi, aroma segar batang pohon memenuhi tiap sudut jalan. Disinilah letaknya kehidupan, harapan, dan alam warisan nenek moyang yang mampu berjalan beriringan dengan hebohnya upacara kematian. Sudah tentu, selain lebih sakral dibanding selamatan kelahiran atau acara kawinan, ini juga merangkap barometer status sosial sejak era Hawa dan Adam. Mungkin.

Kami kembali ke Rantepao ketika langit tak lagi biru, Ela mengucapkan salam perpisahan beserta doa agar kami selamat tiba di tujuan. Masjid, target pertama sejak pertama datang kini telah membuka pintunya lebar-lebar. Usai sholat maghrib, kami harus angkat kaki saat segerombolan ibu-ibu penumpas fakir colokan memberi kode lewat meja arisan yang siap didekorasi. Kami terpaksa mengadu lapar di sebuah kedai ayam goreng lokal yang berusaha berdandan internasional.

Sebelum naik ke bus, saya seperti tak ingin pulang, pergi meninggalkan kota kematian yang sanggup memberi penghidupan. Toraja, kalau bukan karena Tongkonan, jika tak ada kematian, bila bukan karena nenek moyang, kau tak ubahnya pedalaman yang kekurangan perhatian, yang keperawananmu dikendalikan pemerintahan, yang akan mengadu keadilan pada orang-orang seperti kami, para pejalan yang berjanji mengabarkan ke seluruh dunia jika kau kau hidup serba kekurangan.

Toraja, jika bisa menitipkan sepenggal kerinduan, saya ingin tinggal saja di dalam pohon Tarra’, atau menjadi penjaga Pallawa. Kau berhasil menyelipkan putih diantara hati yang menghitam. Karena harus saya akui, hanya disini, habis gelap terbitlah terang!

|

| Penulis dan rekan-rekan. Foto: Travendom |

#NB: Artikel ini sebelumnya diposting di situs Travendom (*sumber). Guna memperkenalkan kekayaan khasanah Budaya Toraja kepada khalayak, maka artikel ini kami posting kembali. Salam

Foto dan Naskah berasal dari sumber yang sama.