|

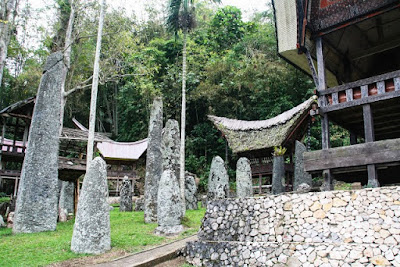

| Deretan menhir atau simbuang batu di Bori Kalimbuang. |

Basho kemudian mengajak saya menaiki setapak. Menembus rerimbunan pohon dan bambu. Suasana sejuk mengiringi perjalanan yang mengantarkan pada kesegaran. Hingga 100 meter kemudian saya tiba pada sebuah batu besar berbentuk oval yang dilubangi sebagai tempat peletakkan jenazah. Itulah Liang Pa’. Sebuah kompleks kuburan batu di Bori’ Kalimbuang.

“Pembuatan lubang ini, unsur adat masih sangat kental.” Jelas Basho. “Misalnya mau membuat siku tiap sudut saja, perlu dikurbankan hewan.” Satu lubang pada Liang Pa’ ini adalah milik satu keluarga besar. Orang yang berhak dikuburkan di situ adalah keluarga besar sang pemilik lubang tersebut.

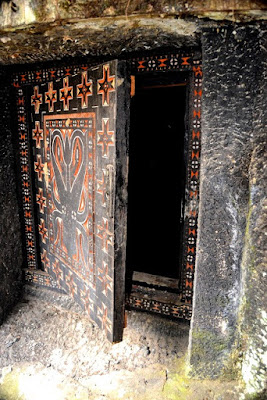

|

| Liang Pa' di kawasan Bori Kalimbuang. Satu lubang untuk satu keluarga. |

|

| Tengkorak berserakan dan bertumpukan di salah satu lubang Liang Pa'. Seram. |

|

| Pintu kubur di Liang Pa' yang akan dipersiapkan untuk penguburan jenazah. |

Pada salah satu lubang, terdapat banyak tengkorak terpajang. Kesannya terasa mistis. Mereka bertumpuk-tumpukan seperti sedang berebutan memerhatikan perangai saya. Terlebih, di sampingnya ada beberapa pigura foto lengkap dengan sesajinya. Horor. Sepertinya itu adalah tokoh adat di Bori’ yang belum lama disemayamkan pada Liang Pa’. Untung saja kicauan burung liar berhasil menyemarakkan suasana.

Sebenarnya Basho akan mengajak untuk melanjutkan menelusuri setapak. “Ada perkampungan penduduk di sana.” katanya. Namun, sore yang kian menjadi mengubur niatan itu. Kami pun kembali ke tempat parkir. Sesampainya, saya melihat ada bangunan yang tampak diobrak-abrik di seberang pandang. Cukup jauh, tapi tetap bisa kelihatan. Ada apa gerangan?

Seorang lelaki tua setempat bercerita. “Masyarakat menghukum sang pemilik rumah karena melakukan pelanggaran berat atas adat. Rumah dan pekarangannya pun diobrak-abrik.” Sayangnya saya tak mendapatkan rincian adat apa yang dilanggar. Mobil kami pun mulai melaju. Tapi, dari balik kaca, saya tetap saja memandangi rumah yang rusak itu. Sembari pikiran saya berkelana. Ah, berarti masyarakat Toraja sangat disiplin dan tegas menjunjung tradisi adatnya. Kini kami mulai memasuki hutan. Berkelok-kelok.

Tiba-tiba tampak dua orang wisatawan asing berjalan kaki di tepian jalan. Mereka sepertinya kelelahan tetapi begitu menyesap nikmat suasana. “Turis asing suka berjalan-jalan, berpetualang menelusuri alam Toraja. Mereka biasanya berwisata secara mandiri” tutur Basho.

Lepas dari hutan, sampailah kami di Sesean. Kota kecamatan ini begitu lengang. Sore telah membuat penghuninya sibuk di dalam rumah. Tapi, menara gereja tampak menjulang di antara pemukiman dan Tongkonan. Ini mengingatkan saya pada simbol. Tradisi leluhur dengan agama ‘mainstream’ bisa harmonis berpadu di Toraja.

|

| Suasana yang nyaman dan asri di wilayah Sesean. |

Seperempat jam kemudian, mobil berhenti. Di pinggir sebuah pohon beringin besar. Basho keluar. Dia mengajak saya dan menunjukkan sebuah jembatan bambu. Ya, sebuah arsitektur dari bambu yang saling mengikat dalam simpul-simpul yang kuat. Tanpa paku. Berbentuk segitiga meruncing ke atas di tepiannya. Melintas di bawahnya, sebuah sungai mengalir tenang. Yang diapit bebatuan granit yang berkotak-kotak. Bertingkat-tingkat. Eksotis.

|

| Bebatuan eksotis di sungai Masupu Toraja. |

|

| Jembatan bambu gantung. Melintas di atas sungai Masupu Toraja. |

Seorang ibu pembawa rumput melintas. Menyeberangi jembatan. Senyum ramah menguar darinya tatkala saya berpapasan dengannya. Dia pulang selepas dari ladangnya.

“Rumput ini untuk makan dua kerbau milik saya.” terangnya.

Saya pun mengiringi perjalanan sang ibu itu. Berinteraksi. Berkomunikasi. Berbagi cerita. Berbagi tertawa. Ramah dan hangat. Hingga kami mesti berpisah. Karena saya harus pulang ke Rantepao dan sang ibu melanjutkan perjalanannya ke rumah. Sepertinya perjalanan dia masih cukup jauh. Berjalan kaki. Tapi, demi menghidupi sang kerbau, dia tulus menjalani aktivitas ini setiap harinya. Sosok ibu pembawa rumput pun menghilang. Tertelan pada jalan kampung menerabas belukar.

Dan, matahari makin memudar. Tidak saja tertutup awan, tetapi karena senja kian menjelang. Empat kilometer lagi menuju Rantepao. Jejalanan beraspal yang terkelupas selekasnya kami libas. Saya masih harus berburu oleh-oleh khas Toraja dan juga pasti Kopi Toraja di Pasar Rantepao.

|

| Rante Kalimbuang, pusat aktivitas Rambu Solo' di Bori Kalimbuang. |

|

| Tanaman sulir bisa tumbuh di atas bebatuan menhir. |

|

| Penulis berpose di jembatan bambu. |

Artikel dan Foto: Iqbal Kautsar | @iqbal_kautsar

Tentang Penulis:

Iqbal Kautsar, seorang; Pemakna khasanah INDONESIA | Pejalan dan pencerita perjalanan | Pecinta kopi, durian dan brotowali | Yogyakarta dan Kebumen |

Anda bisa menghubunginya melalui email: iqbalkautsar@gmail.com

Sumber: artikel ini sebelumnya diposting dalam blog pribadi penulis _DIASPORA IQBAL_ dan atas izin dari penulis, artikel ini kami posting kembali untuk menambah informasi tentang pariwisata di Indonesia khususnya di Toraja.